進む早期退職勧奨の動き

今年1月から6月までの半年間で、上場企業17社が合計8,000人越えの早期退職者を出し、これは昨年一年間の人数を既に超えるものと報じられました。また、大手医薬品会社では早期退職者の応募が当初見込みの3倍に上った一方、デジタル対応や新薬開発のための組織若返りに向け新卒採用を倍増し、新卒初任給と20~30歳代の給与を引き上げたと報じられました(日経新聞7月7日)。日本企業では新入社員でも年収1000万円とか、中国企業では年収3000万円という報道すらあります。大企業では成長分野への事業転換に向けて、業績好調のうちに人員構成を見直す先行実施型の早期退職勧奨が進んでいるのです。米中の貿易戦争など不安定な世界経済の影響を受け、大手製造業を中心に急激な収益悪化が進み、余剰人員のリストラは一層進むと思われます。

さて、一部では、こうした動きを中高年の既得権益を若者世代に移す象徴として、前向きに評価する論調も見られます。しかし、私はこの見方に懐疑的です。まず、優秀人材の厚遇はあらゆる企業に有効な手段ではなく、実際には一部の大企業やグローバル企業がAI人材など高度な能力を持つ一握りの若手人材の獲得に適用しているのが実情です。企業が高額給与で優秀人材を惹きつけ、内部人材の安易な入れ替えを図ることは個と組織の未来にとって本当に有効でしょうか。個人の側に立つと、市場価値の高いスキルを持っていれば厚遇で迎え入れられても、持てるスキルが陳腐化すれば切られるということにならないでしょうか。企業の側に立つと、お金で釣った人材はお金で離れていくのではないでしょうか。この動きを時代のトレンドと見誤り、多くの企業が追随することを懸念します。

メンバーシップ型からジョブ型への雇用転換で、「40歳定年制」が現実に!?

リストラで狙い撃ちされる40~50代のミドル・シニア世代自身は、こうした動きをどう捉えるべきでしょうか。まず当事者世代の視点で考えてみましょう。

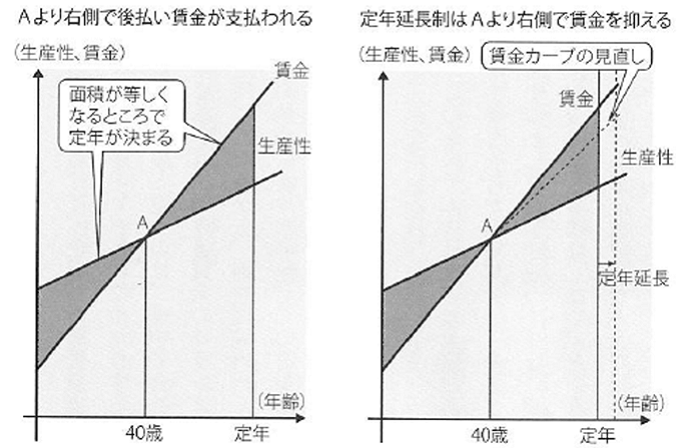

経済学者の東京大学・柳川範之教授は、著書『日本成長戦略 40歳定年制』(さくら舎、2013年)で、今後長寿の日本人が70~80歳まで働き続けられる社会をめざすなら、定年制の概念自体を見直し「40歳定年制」=「40歳スキル再構築制」に切り替えるべきだと説いています。柳川教授が40歳に着目する理由は、労働経済学者のエド・ラジアが提唱した賃金モデルがもはや通用しなくなっていることです(下図参照)。同モデルは、日本固有の定年制と年功賃金は理論的な一体性・整合性があり、20歳前後の新卒社員は約20年間、生産性や貢献度に対し賃金が低く、40歳付近を分岐点に生産性より賃金が上回り、60歳前後で40年間の働きと賃金が均衡することを示しています。この仕組みは、働き手が一つの企業で定年まで安心して働くインセンティブが生じる長所がありました。ただし、その前提条件は、経済が右肩上がりで企業が安定的に存続し、従業員を雇用し続けられることです。今や、経団連や大企業のトップですら終身雇用は維持できないと吐露しています。形式的には解雇権濫用規制があり、60~65歳定年を掲げていても、企業が倒産や人員整理、早期退職勧奨等に至れば雇用継続は望めず、後払いの貯金が返却されず、中堅以上の従業員にとっては大きな損失です。また、およそ40歳が労働の価値と給与の分岐点ということは、20歳前後までに学んだ知識・技術によって生産性を上げられるピークは40歳前後であることを意味します。したがって、誰もが70~80歳まで働くためには、40歳や60歳の時期にスキルの再構築が不可欠だとするのです。柳川教授が提唱する「40歳定年制」は、政府の2012年の長期ビジョン『フロンティア構想』にも盛り込まれましたが、その問題意識は10年近く経った今こそリアリティをもつと感じます。

(図)ラジアの年功型賃金モデル 出典:柳川範之『日本成長戦略 40歳定年制』(柳川範之著、さくら舎、2013年)129頁