藤井 薫氏 ●変わり始めたミドルの働き方

「ポータブルスキルの多重活用」によってミドルは再び活躍できる

続いて登壇したのは、著書『働く喜び 未来のかたち』(言視舎)を上梓したばかりのリクルートキャリアの藤井 薫氏。リクルート内で多様なキャリアを歩んできた自身の経験、社会構造の変化、転職市場の動向などを踏まえて、ミドルの新しい働き方を提示した。

講演の序盤で示されたのが、リクルートキャリアが働く男女5000人~1万人を対象に2013年から2017年にかけて毎年実施した「働く喜び調査」のデータだ。

「働く喜びは必要だと思う」と感じている人が78.6%に上るのに対し、「この1年働くことに喜びを感じていた」と回答した人は36.1%。働く喜びを感じたいのに感じることができない……働く人たちのそんな悲鳴が浮かび上がってくる。

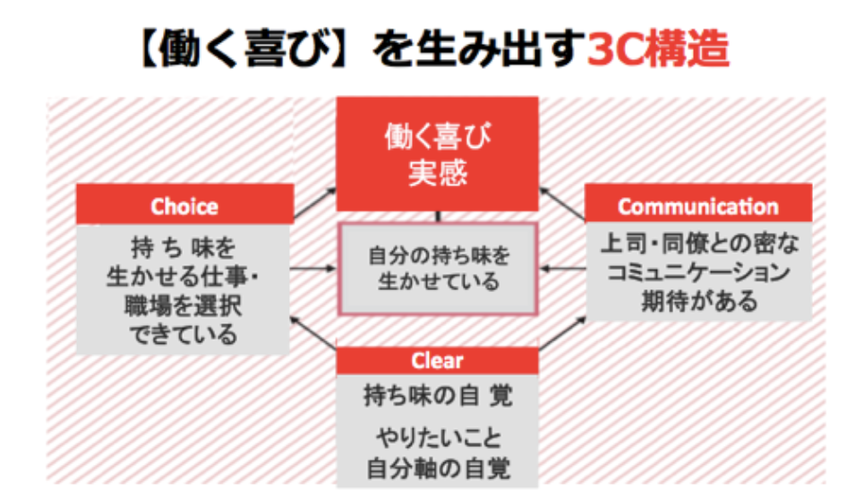

「一方で、働く喜びを感じていた36.1%の人たちの声を聞くと、ある共通項が見えて来ました。私はそれを『3C構造』と呼んでいます。一つは『Clear』。自分の持ち味を明確に自覚していること。もう一つが『Choice』。自分の持ち味を生かせる仕事、職場を選択できていること。もう一つが『Communication』。職場の上司・同僚から密な期待をされていると実感できるコミュニケーションがあること、です」(藤井氏)

働く喜びを感じられない人たちは、3Cのうちどれかが壊れてしまっているのではないか。それが藤井氏の仮説だ。

1 なぜ新しいミドルが必要なのか? 変化する社会構造

リクルートワークス研究所の調査・研究によると、2025年には、2015年との比較で557万人の働き手が不足すると予測されている。若手になるほど人材が足りなくなる逆ピラミッド構造が一層進んでいくなかで、2025年には、45~54歳のミドル層が労働人口の25%を超えることになる。ミドル層の活躍が日本経済の大きなカギを握ることはこの数字からも明らかだと藤井氏。

「もう一つ重要な観点があります。今、会社の平均寿命が短くなり、20年を切っている一方で、個人の職業寿命は伸びている。会社の寿命と個人の職業寿命が逆転するなかで、会社が終身雇用を約束するのではなく、個人が成長し続ける『終身成長』が求められる社会になっているのです」(藤井氏)

ここに、サービス経済化の進展という産業構造の不可逆的な変化、人とAI・ロボットが一体となった新たな働き方が実現されていく第四次産業革命の進展、という条件も加わる。企業が人々に提供する価値がモノからコトへ、コトから意味へと移っていくなかで、「いかに未来への期待感に寄与できるか」というところで競い合うGAFAのような企業にお金も人も集まっている。そのような時代の変容のなかで、組織統治のトレンドも変わりつつあると藤井氏は言う。

「意思決定のスピードが求められますから、野球のように監督のサインをそのつど確認しているヒマはありません。サッカーチームのように、フィールドのプレーヤーが自分で判断して攻守を切り替えたり、ポジションチェンジをしたりしなければならない。すべての組織がサッカー型になるわけではないにせよ、『ティール組織』が世界的に注目され、パラレルキャリア、新しい副業という働き方も生まれているなかで、企業の組織形態、統治のあり方も確実に変わっていきます」

藤井氏はさらに「シフト」というキーワードを挙げた。これからの社会は、既存のゲームとは異なる新たなゲームへのシフトを仕掛けるチェンジメーカーが求められる。必然的に仕掛けている組織、人にパワーがどんどんシフトしていき、既存のやり方を守っているだけの組織、人はどんどん劣勢になっていく。自ら仕掛けることができるか──そこに、社会が必要とする新たなミドル像のヒントがあるという。